日蓮宗の仏事

宗祖

日蓮聖人

大黒天

鬼子母神

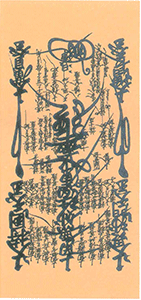

ご本尊

大曼荼羅

教え

主だった日本仏教各宗派の中で、日本人宗祖の名前を冠して宗派名にしているのは日蓮宗だけです。それだけ、宗祖日蓮聖人の存在意義が教義に大きく反映しているのでしょう。

日蓮宗ではお釈迦さまの説かれた教えの中でも『法華経』こそが、世の中を救う絶対最高の教えであるとします。その法華経を説かれた、実際に歴史上に存在されたお釈迦さまは「久遠実成の本仏」が自身を表した姿です。久遠実成の本仏とは、永遠の昔に悟りを開いた仏さまという意味で、法華経も、本仏が経典として、実態を示したものなのです。

法華経を日本に広宣流布した日蓮聖人の教説を通して法華経を理解し、実践してゆくのが日蓮宗です。法華経は本仏の声そのものであり、法華経の功徳すべてが「南無妙法蓮華経」の七文字にこめられていると日蓮聖人は考えました。そこで、「法華経の内容をすべて信じ帰依する」という意味の「南無妙法蓮華経」を唱えることを、何よりも重要な修行としています。

日蓮宗ではお釈迦さまの説かれた教えの中でも『法華経』こそが、世の中を救う絶対最高の教えであるとします。その法華経を説かれた、実際に歴史上に存在されたお釈迦さまは「久遠実成の本仏」が自身を表した姿です。久遠実成の本仏とは、永遠の昔に悟りを開いた仏さまという意味で、法華経も、本仏が経典として、実態を示したものなのです。

法華経を日本に広宣流布した日蓮聖人の教説を通して法華経を理解し、実践してゆくのが日蓮宗です。法華経は本仏の声そのものであり、法華経の功徳すべてが「南無妙法蓮華経」の七文字にこめられていると日蓮聖人は考えました。そこで、「法華経の内容をすべて信じ帰依する」という意味の「南無妙法蓮華経」を唱えることを、何よりも重要な修行としています。

お唱えする言葉

「南無妙法蓮華経」

読誦する経典

『妙法蓮華経』(法華経)『自我偈』

総本山

身延山久遠寺(山梨県南巨摩郡身延町)

歴史

8世紀初め頃の中国の禅僧である洞山良价の「洞」と、その弟子である曹山本寂の「曹」をとって「曹洞」としたのが、曹洞宗の名の由来だと言われています。

わが国に曹洞宗を開いた道元は、正治2年(1200)内大臣久我通親の子として京に生まれました。幼くして両親を失った道元は、13歳の時に比叡山に上り、天台教学を学びます。しかし、天台宗に疑問を抱き、18歳で建仁寺に栄西を訪ねます。そして貞応2年(1223)に中国に渡り、如浄を師として曹洞禅を学びました。

良心脱落の境地を得て帰国した道元は、宇治に興聖寺を開きます。その後、越前に移り永平寺を建て、自らの理想とする正伝の仏法の提唱と弟子の養成につとめました。

道元から4代目にあたる瑩山は、多くの優れた弟子を養成しながら大衆教化にもつとめ、現在、日本最大の寺院数を曹洞宗の素地をつくりました。曹洞宗では道元を宗派の父、瑩山を母にたとえ、両祖と仰いでいます。

わが国に曹洞宗を開いた道元は、正治2年(1200)内大臣久我通親の子として京に生まれました。幼くして両親を失った道元は、13歳の時に比叡山に上り、天台教学を学びます。しかし、天台宗に疑問を抱き、18歳で建仁寺に栄西を訪ねます。そして貞応2年(1223)に中国に渡り、如浄を師として曹洞禅を学びました。

良心脱落の境地を得て帰国した道元は、宇治に興聖寺を開きます。その後、越前に移り永平寺を建て、自らの理想とする正伝の仏法の提唱と弟子の養成につとめました。

道元から4代目にあたる瑩山は、多くの優れた弟子を養成しながら大衆教化にもつとめ、現在、日本最大の寺院数を曹洞宗の素地をつくりました。曹洞宗では道元を宗派の父、瑩山を母にたとえ、両祖と仰いでいます。

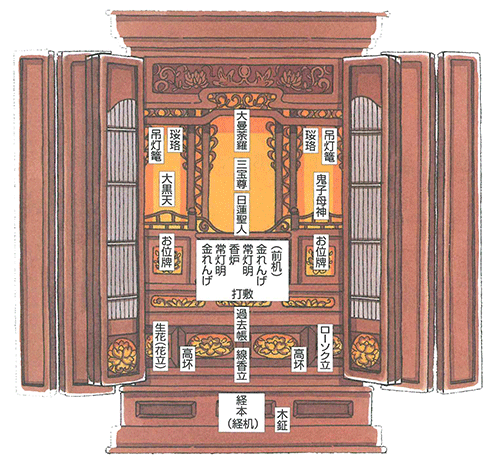

お仏壇の飾りかた

中央には大曼荼羅か、釈迦牟尼仏、あるいは三宝尊のいずれかをご本尊としてまつります(三宝尊とは向かって右に多宝如来、中央に「南無法蓮華経」のお題目、左に釈迦牟尼仏を配したものです)。その右に鬼子母神、左に大黒天をまつります(法華宗では逆)。そしてそれらの前中央に日蓮聖人をまつります。

※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつりかたに違いがありますので、正しくは菩提寺にお聞きください。

※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつりかたに違いがありますので、正しくは菩提寺にお聞きください。

主な行事

|

1月

|

2月

|

3月

|

4月

|

5月

|

8月

|

9月

|

10月

|

11月

|

12月

|

|||||

|

新年初頭

|

立春の前日

|

15日

|

16日

|

春分の日

|

8日

|

28日

|

12日

|

27日

|

12日

|

秋分の日

|

10日

|

13日

|

11日

|

8日

|

|

祝祷会修正会

|

節分会

|

涅槃会

|

宗祖降誕会

|

春の彼岸会

|

釈尊降誕会

|

立教開宗会

|

伊豆法難会

|

松葉ヶ谷法難会

|

龍口法難会

|

秋の彼岸会

|

佐渡法難会

|

お会式

|

小松原法難会

|

8日

|