お墓についての疑問にお答えいたします!

宗祖

中国で臨済宗を開いた臨済義玄を宗祖として仰ぎ、日本に臨済宗を開いた明庵栄西を開祖としています。しかし、栄西の系譜は早くに途絶えました。その後、中国からの渡来僧を開山とする多くの臨済宗寺院が建立されます。そして、現在の臨済宗のほとんどは江戸中期に修行体系を完成した白隠慧鶴の系譜に属しています。

ご本尊

【釈迦牟尼仏】

(ただし縁にによっては、薬師如来や観世音菩薩などをおまつりすることもあります。)

(ただし縁にによっては、薬師如来や観世音菩薩などをおまつりすることもあります。)

臨済義玄

達磨大師

釈迦牟尼仏

教え

臨済宗の教えは、人間が生まれながらに、だれもがそなえている厳粛で純粋な人間性をみずから悟ることによって、仏と寸分も違わぬ人間の尊さを把握するところにあります。もちろん禅宗ですから、坐禅を最も重視します。臨済宗の禅は、「看話禅」と呼ばれ、師匠が「公案」という問題を出します。弟子はこれを頭だけで理論的に考えるのではなく、身体全体で、理論を越えたところに答えを見いだします。そして、この結果を検証するのが参禅です。師匠と2人きりで対面した弟子が、見解を提示し、これを師匠が確かめるのです。

お唱えする言葉

「南無釈迦牟尼仏」

よく読まれる経典

『般若心経』『大悲呪』『観音経』『白隠禅師座禅和讃』『宗門安心章』

本山

|

宗派

|

本山

|

所在地

|

開山

|

|

妙心寺派

|

正法山妙心寺

|

京都市右京区花園妙心寺町

|

関山慧玄

|

|

建仁寺派

|

東山建仁寺

|

京都市東山区大和大路通り

|

明庵栄西

|

|

東福寺派

|

慧日山東福寺

|

京都市東山区本町

|

円爾弁円

|

|

南禅寺派

|

瑞龍山南禅寺

|

京都市左京区南禅寺福地町

|

無関普門

|

|

天龍寺派

|

霊亀山天龍寺

|

京都市右京区嵯峨天竜寺町

|

夢窓疎石

|

|

相国寺派

|

万年山相国寺

|

京都市上京区今出川通烏丸東入

|

夢窓疎石

|

|

大徳寺派

|

龍宝山大徳寺

|

京都市北区紫野大徳寺町

|

宗峰妙超

|

|

建長寺派

|

巨福山建長寺

|

神奈川県鎌倉市山ノ内

|

蘭渓道隆

|

|

円覚寺派

|

瑞鹿山円覚寺

|

神奈川県鎌倉市山ノ内

|

無学祖元

|

|

仏通寺派

|

御許山仏通寺

|

広島県三原市高坂町

|

愚中周及

|

|

永源寺派

|

瑞石山永源寺

|

滋賀県神崎郡永源寺町

|

寂室元光

|

|

国泰寺派

|

摩頂山国泰寺

|

富山県高岡市太田

|

慈雲妙意

|

|

方広寺派

|

深奥山方広寺

|

静岡県引佐郡引佐町

|

無文元選

|

|

向嶽寺派

|

塩山向嶽寺

|

山梨県塩山市上於曽

|

抜遂得勝

|

歴史

弟子が師匠から法を受け継ぐことを、特に禅宗では重視します。それは、仏教開祖のお釈迦さまの悟りを引き継いでいる、ということを大切にするからなのです。禅宗はお釈迦さまから28代目にあたる菩提達磨によって中国へ伝えられました。そして、達磨から6代目の六祖慧能、さらに慧能から5代目の臨済義玄に法が引き継がれ、中国に臨済宗が開かれました。日本に臨済宗をもたらした明庵栄西や、円爾弁円は中国へ渡ってこの教えの流れを引き継いだのです。さらに、中国から帰化した蘭渓道隆や無学祖元なども日本へ臨済宗を伝えました。

室町時代には武家の帰依を受けた夢窓疎石らによって臨済宗は発展を遂げ、建築や水墨画、文学などの禅文化が花開きます。また、大応国師、大燈国師、関山慧玄によって「応燈関の法灯」と呼ばれる系譜も形成されます。そして、江戸時代中期に白隠慧鶴によって現在に直接つながる臨済宗の教義が完成したのです。

室町時代には武家の帰依を受けた夢窓疎石らによって臨済宗は発展を遂げ、建築や水墨画、文学などの禅文化が花開きます。また、大応国師、大燈国師、関山慧玄によって「応燈関の法灯」と呼ばれる系譜も形成されます。そして、江戸時代中期に白隠慧鶴によって現在に直接つながる臨済宗の教義が完成したのです。

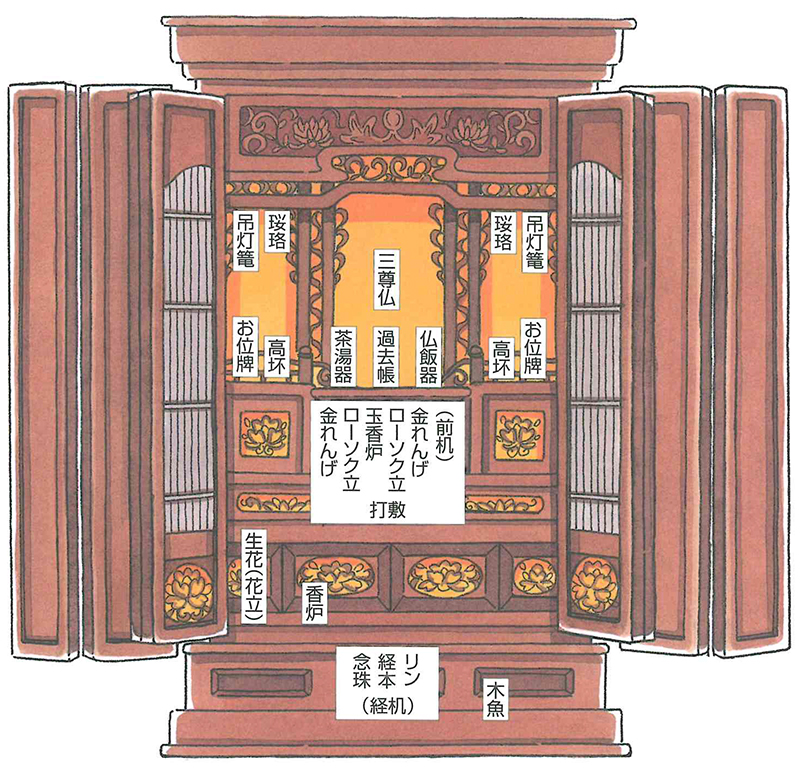

お内仏のお荘厳

臨済宗には多くの分派があり、飾りかたに相違があるので詳しくは菩提寺のご住職に相談してください。仏壇の中央にはご本尊として釈迦牟尼仏をまつることが多いようですが、両脇は各派で違いがあります。

※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつりかたに違いがあります。ちなみに妙心寺派の場合は向かって右に開山の無相大師の絵像を、左には花園法王の絵像を飾ることが多いようです。

※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつりかたに違いがあります。ちなみに妙心寺派の場合は向かって右に開山の無相大師の絵像を、左には花園法王の絵像を飾ることが多いようです。

主な行事

|

1月

|

1~3日

|

修正会

|

|

10日

|

臨済忌

|

|

|

17日

|

百丈忌

|

|

|

2月

|

15日

|

涅槃会

|

|

3月

|

春分の日

|

春の彼岸会

|

|

4月

|

8日

|

花まつり

|

|

7月

|

13~15日

|

盂蘭盆会

|

|

9月

|

秋分の日

|

秋の彼岸会

|

|

10月

|

5日

|

達磨忌

|

|

12月

|

8日

|

成道会

|

|

各山の開山さまの命日

|

開山忌

|

|